Siglos XVI y XVII

La Inquisición

En Canarias la persecución de protestantes no solamente alcanzaba a las personas asentadas en suelo isleño, sino también a los marineros y mercaderes que operaban por aguas cercanas. Así ocurrió en 1587 con un grupo de 17 protestantes ingleses, capturados por un navío francés y arrojados en Fuerteventura, que nada más pisar tierra fueron apresados, juzgados, sentenciados y condenados. Pero por lo general el procedimiento era otro: al llegar a los puertos canarios los buques recibían la visita de los inquisidores. Estas visitas, que se llamaban de la fe, se dirigían principalmente a averiguar si éstos traían libros o papeles que tratasen de cuestiones religiosas o científicas cuyos autores estuviesen en el Index o código de libros prohibidos para enseguida recogerlos y quemarlos sin ninguna dilación. También se requisaban las estampas, cuadros y esculturas que pudiesen ofender los piadosos ojos de los fieles católicos. Por último se indagaba la religión a la que pertenecían los viajeros, oficiales y marinos, para vigilarlos, espiarlos y procesarlos, caso necesario, lo que sucedía con frecuencia a muchas tripulaciones extranjeras. En Canarias hubo 192 procesos contra protestantes, el 90% de los cuales se concentraron entre los años 1560 y 1615, coincidiendo también con el período de mayor actividad procesal de la Inquisición en las islas. El perfil de los procesados fue siempre el mismo: varones foráneos extranjeros, de una edad media de 27 años (100%), marineros (el 72,3%) o mercaderes (el 21,6%).[1]

Antes de proceder a una detención, se presentaba la evidencia del caso a los calificadores quienes determinaban si los cargos implicaban herejía, el fiscal redactaba una orden de arresto contra el acusado, que era puesto bajo custodia. Pero, en numerosos casos, la detención precedió al examen de los calificadores, por lo que había presos en los calabozos inquisitoriales sin que aún se les hubiera acusado de nada.[2] El arresto iba acompañado de la inmediata confiscación de los bienes del acusado. Se hacía un inventario de todo lo que poseía éste o su familia. Todos los utensilios de su casa, incluyendo ollas y sartenes, cucharas, paños de cocina y hasta la ropa vieja, eran cuidadosamente anotados en presencia de un notario. Mientras el acusado permaneciera en prisión, los gastos de su mantenimiento y las costas judiciales se pagaban con sus propiedades secuestradas.

A partir de la detención del reo se presumía su culpabilidad, por tanto el interrogatorio y la tortura tenían el propósito de llevarle a confesar en los mismos términos de la acusación. En esta primera etapa los instrumentos de tortura, que habían venido de la península desde la instalación del Santo Oficio, y los atormentadores o verdugos, que eran los cargos que más ocupaciones tenían, pasaban a primer plano. Cuando se votaba el tormento, lo que sucedía casi diariamente, se le notificaba a la víctima y se le hacía saber en nombre de los inquisidores que: «si en el dicho tormento muriere o fuere lisiado o se siguiere efusión de sangre o mutilación de miembro, sea a su culpa y cargo, y no a la nuestra, por no haber querido decir la verdad.»

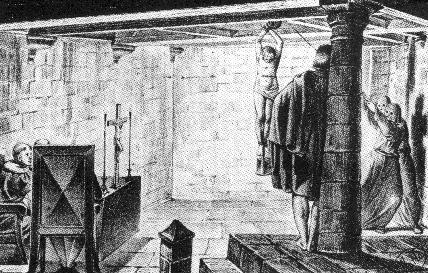

El tormento más común era el que llamaban «de la cuerda», que consistía en atar las manos del reo a su espalda con el extremo de una cuerda que colgaba de una polea fija en el techo. Después se subía al reo hasta donde permitía la altura del lugar y enseguida se le soltaba, dejándole caer de improvisto, pero sin que tocara con sus pies el suelo hasta que todas las articulaciones de la víctima quedaban fuera de su lugar, y el nudo que sujetaba la cuerda tocaba el hueso. Se usaba también el tormento del potro, que consistía en atar los brazos y piernas a unos barrotes que se movían en encontradas direcciones, dislocando a cada vuelta los miembros de la víctima. A veces añadían el suplicio del agua, vaciando por la boca con un embudo cuanta agua pudiera contener el cuerpo. En otras ocasiones empleaban el tormento de la «cuna» o «borceguí», que se ejecutaba poniendo las piernas del reo entre cuatro tablas que comprimían lentamente las piernas desmenuzándolas.

Algunas de las torturas que empleó la Inquisición

Es necesario decir, no obstante, que los reos sometidos al tormento, raras veces daban lugar a que se emplearan medios extraordinarios para arrancarles la confesión de sus culpas; a la segunda o tercera vuelta de cordeles declaraban todo lo que se les exigía, entregándose sin reservas a todo lo que se les pidiera.[3] Una vez echa la confesión se procedía a la condena del reo. Si se había arrepentido de sus hechos o creencias heréticas y abrazaba las del catolicismo, se le daba un trato de «misericordia», que consistía en la confiscación de sus bienes[4], recibir entre cien y trescientos azotes, y ser enviado a prisión o a galeras, como le pasó a Francisco Duarte, marino inglés de 24 años, acusado de luterano.[5] Si por el contrario el reo era obstinado en abjurar de su fe, entonces se le confiscaban sus bienes y se le condenaba a ser quemado vivo en la hoguera, tal fue el caso del luterano Tobías Lorenzo, un flamenco avecindado en Garachico.[6] Algunos reos tuvieron mejor suerte y, después de la tortura y los azotes, pudieron huir antes de que la sentencia final pudiese ejecutarse sobre ellos, así les sucedió a los marineros ingleses Ricardo Nienman, Eduardo Estevanes, Eduardo Estred y Juan Huer, acusados de luteranos, que huyeron sin esperar a ser reconciliados ni abjurar de sus errores, y que fueron condenaos a ser quemados en efigie.

El auto de fe era el nombre que se le daba a la solemne declaración de las sentencias pronunciadas por la Inquisición en contra de aquellos que habían sido acusados de herejes. Esta ceremonia se llevaba a cargo generalmente en domingo. Desde el alba, los condenados vestidos de distintas maneras, según las penas que se les habían impuesto, eran llevados a una plaza pública delante de una iglesia; los magistrados civiles juraban que ejercitarían la sentencia firmada por la autoridad eclesiástica. Luego un fraile pronunciaba un sermón y eran leídas las sentencias. Los que abjuraban eran sometidos a varias penitencias. Los no reconciliados eran entregados al brazo secular, o sea, al magistrado que los hacía conducir al lugar del suplicio.

Las multitudes ignorantes asistían a estos espectáculos públicos animados por un espíritu de odio que se les inculcaba en contra de los disidentes de la Iglesia, ya fuesen moros, judíos o cristianos llamados herejes. Se comunicaba la sentencia a los condenados la noche anterior a la celebración del auto y a los que debían ser quemados vivos, la mañana del mismo día del auto. El quemadero se situaba en lugar distinto en las afueras de la ciudad. Los reos de muerte solían ir encima de un burro ataviados con sambenitos y corazas pintarrajeadas de demonios. Leídas las sentencias, se procedía a la relajación de los reos que hubiesen recibido órdenes eclesiásticas. A continuación eran estrangulados a garrote o quemados vivos según la sentencia. Terminado el auto, los condenados a otras penas pasaban a las cárceles de la Inquisición o eran conducidos a galeras.

[1] F. Fajardo Spínola: Las víctimas del Santo Oficio, Ed. Gobierno de Canarias, Gran Canaria, 2003, pp 129-130.

[2] Henry Kamen: La Inquisición Española, Ed. Grijalbo, Barcelona, 1.972, p 182.

[3] Millares Torres, A., Historia de la Inquisición en las Islas Canarias, vol. I, pág. 132-135, Ed. Benchomo, Tenerife, 1.981.

[4] Ibídem,, p. 89.

[5] Ibídem, p. 90.

[6] Ibídem, p. 24.